こんにちは、鳥子です。

注意

こちらはサンデーの内容が含まれる記事ですので単行本派、アニメ派の方はご注意ください。

今回は、

2023年8月23日サンデー掲載の名探偵コナンFILE 1116

の事件について感想・考察を書いていきます。

前回の記事はこちらになります。

名探偵コナン サンデーFILE.1115 感想・考察「 執事と探偵 」

概要

今回の事件は、前回の新幹線の事件の続きで、舞台は鷲雄山という山にある、昇楽寺というお寺です。

メインの登場人物は、コナン、蘭、小五郎、平次、和葉となります。

前回の事件では、蘭が絶景スポットを探しているという描写がありましたが、今回の話でその理由がわかりましたね。

蘭の思惑

蘭の思惑としては、

鷲雄山の山頂が絶景スポットとなっていることから、そこで平次と和葉を絶景で告白させて、カップルにすること、

登山にすることで、2人の恋路を邪魔する紅葉を、体力的に諦めさせ、ついてこさせないようにすることが目的のようでした。

ただ、紅葉は元々カルタの試合があって来られないようでした。

紅葉がいない中で、2人の恋が成功するのかが注目ですね!

時系列

登山の最中、突然雨が降り始めた一行。雨宿りできる場所を探し、昇楽寺というお寺にたどり着きました。

そして雨が止むまで、休憩させてもらうことになった一行、平次と小五郎が濡れた服を乾燥機にかけてもらうために、別の部屋に行っているところ、

蘭は新一と付き合うことになったことを、和葉に報告します。実はまだ話していなかったようです。

その後、平次と小五郎の乾いた服を持ってきてもらったところ、平次のお守りがなくなっていることが判明します。

住職と僧侶2人に聞いても、お守りを見ていないと言います。そこでコナンが「もう1人に聞いてみて」といったところ、3人は驚いた顔をしていました。

このお寺にはもう1人僧侶がいたようですが、5日前に行方がわからなくなったとのことでした。

隠れてタバコを吸っていたために、折檻部屋という反省部屋のような場所に入れていたとのことですが、突然消えてしまったようです。

僧侶の1人、頓哲は、修行が嫌になって逃げ出したのではないかと言っていましたが、もう1人の僧侶、賢哲は鷲雄山に伝わる、紅蓮髑髏と呼ばれる魔物に攫われたのではないかと考えます。

場面は切り替わり、小五郎がトイレを借りた後、近くの折檻部屋に繋がる階段から、鉄の玉が落ちてきます。

小五郎が折檻部屋を覗くと、小五郎は驚いた顔をしました。

ここでまた場面が切り替わり、蘭がトイレから戻ってこない小五郎を探している描写になります。

このタイミングで気色の悪い叫び声が聞こえ、コナン、平次、蘭、和葉がその場所に向かうと、折檻部屋に繋がる階段に、人魂が現れました。

人魂は折檻部屋に向かって階段を登っており、その人魂を追いかけて折檻部屋に向かうと、何者かが目を見開いて倒れているのを発見したところで、今回の話は終わりました。

気になるところ

今回の舞台はお寺ですが、以前にも魔物が絡むお寺の事件がありましたよね。

それについては、後で触れたいと思います。

まずは、この事件の気になるところに触れていきます。

今回触れたいのは次の項目です。

- 住職の発言した仏像

- 消えた僧侶、勘哲

- 僧侶はどうやって消えたのか

- ラストに折檻部屋で倒れていた人

- 折檻部屋の隅にある線は何か?

- 小五郎が見た人影とは?

- なぜ鉄の球が落ちてきたのか?

- 犯人は誰なのか?

- 紅蓮髑髏の人魂

- 森の遺体と前の紅蓮髑髏の関係

- 消えた小五郎

- 天井の高さとバケツ

- 平次のお守り

などです。

消えた勘哲、折檻部屋に倒れていた人物

これらのうち、まずは消えた勘哲と、最後に折檻部屋に倒れていた人物についてです。

倒れていた人と、住職がイメージしている消えた勘哲の顔を比較すると、眉毛や目、鼻の形、顎の長さなどが似ていることから、同一人物であると考えられます。

つまり、5日前に、折檻部屋に入れていたのに、突如消えていた勘哲が倒れていたということになります。目を見開いていますし、亡くなっていると考えられます。

住職と僧侶の発言していた紅蓮髑髏の説明によると「人魂と共に現れ、悪さをした輩を攫って魂を食い尽くし、しばらくしてその抜け殻をおいて去って行く」とのことでした。

消えた勘哲の状況としては、隠れてタバコを吸っていた 、つまり、悪いことをし、さらに5日前に折檻部屋から忽然と姿を消したことから「勘哲は紅蓮髑髏に攫われ、魂を食い尽くされ、その抜け殻が置かれている」という住職が説明した魔物の行動と酷似した状況となっています。

『勘哲は魔物に魂を食い尽くされ殺された』

これが事件の真相なのでしょうか?

おそらくこれは、何者かが魔物である紅蓮髑髏の行動に状況を重ね合わせ、勘哲を殺害したのだと考えられます。

紅蓮髑髏の人魂のトリック(釣り竿?棒?)

まだ詳しくは考察できていませんが、小五郎が折檻部屋に入りかけた際に、何者かの顔と肩あたりの影が、折檻部屋の扉付近に描かれていることや、折檻部屋に入って右の床あたり、おそらく人がいたであろう場所に、何か線と丸いもののようなものが見えているため、何者かが、一連のできごとを、紅蓮髑髏の仕業のように見せかけている可能性が高いです。

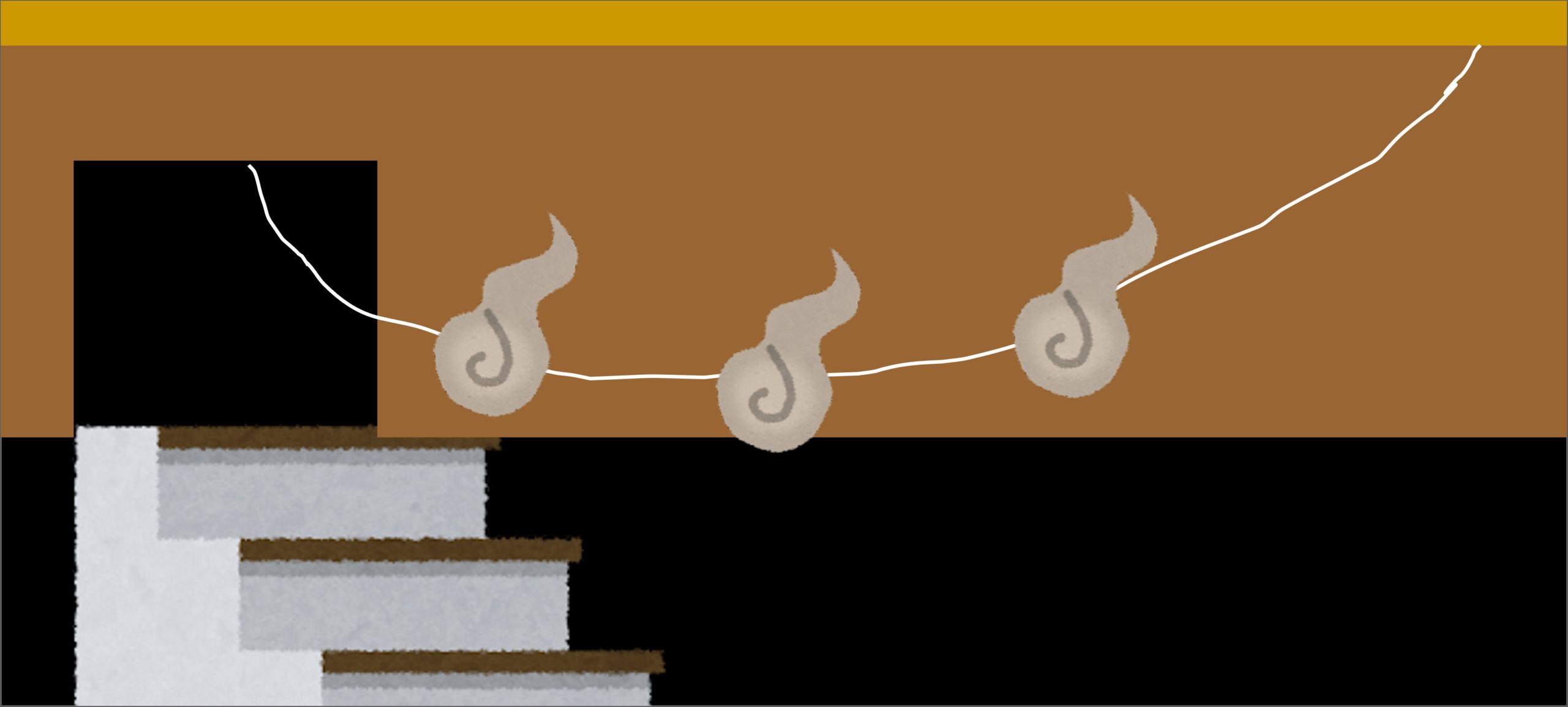

例えば、床の線や丸いものが釣り竿の可能性があり、釣り糸に人魂のもとをつけて、階段に沿って這わせて、リールを巻いて階段を登っているように見せていたということが考えられます。蘭が気付くまで這わせていたということですね。

問題は、その人物が釣り竿を持って人魂のように演出していたなら、コナンや平次達が折檻部屋にたどり着いたときに、どうやってすぐに消えることができたのかという点が気になります。折檻部屋は照明がないとのことで、実は天井に隠れている可能性や、床や壁に隠し扉があってすり抜けられるようになっているという可能性もありますね。

もしも隠し扉、通路のようなものがあるのだとしたら、今回の犯人が、閉じ込めていた勘哲を一時的にその場所に隠して、突然折檻部屋から消えたように演出した可能性があります。消えた小五郎に関しても、犯人が小五郎を待ち伏せて、気絶させ、その場所に小五郎を隠している可能性があります。

この点はまだ折檻部屋の詳細を見て見ないとわかりません。

- 小五郎が折檻部屋に入った際に、横にいた人影が犯人ならば、鉄の玉を落として小五郎を誘い込み、気絶させた

あるいは

- 鉄の玉が誤って落ちてしまい、意図せず小五郎に気付かれてしまったということが考えられます。

犯人の思惑として、証人となる人間を1人ずつ、1人残らず消していきたいのだとしたら、前者になりますね。

仏像と森の遺体

犯人についてはまだ不明ですが、動機となりそうな部分については、住職の発言していた仏像や、頓哲の発言していた森の中でも人魂を見た人がいて実際に遺体があったという証言が関係してきそうです。このお寺の訪問者は、葬式や法事以外では仏像目当てでやってくるらしいため、それなりに価値があると考えられます。

例えば、仏像を盗もうとした輩を、紅蓮髑髏の伝説になぞらえて、今回の犯人が森の中でその人を殺害し、それが今回の被害者である勘哲にバレてしまったために、タバコを隠れて吸っていたという名目で折檻部屋に閉じ込め、殺害したというケースや、

実は今回殺害されていた勘哲が仏像を盗もうとしており、その現場を訪問者に目撃され、訪問者を森で殺害した。その被害者と繋がりがあった住職か僧侶が、加害者である僧侶を殺害したというケースなどがあるかもしれません。

まだまだ犯人が誰かわからないのですが、怪異が絡むお寺が舞台になっている事件があったため、振り返って参考にしてみたいと思います。

11巻、霧天狗伝説殺人事件

山泥寺という寺に霧天狗という怪物の伝説があり、雨の夜に霧のように村に忍び寄り、仁王の如き剛力で家の壁を突き破って人をさらい、天翔るその足で高い木の上に登り、死体を吊るしてその肉を喰らっていたといわれていました。

山泥寺には修行の間と呼ばれる、異様に高い天井、頑丈そうな南京錠のついた扉、全面漆張りの壁などをもつ四畳半ほどの部屋がありました。

戒律を破った僧侶を閉じ込めて、反省させるための部屋でした。

この事件では、この修行の間の高い天井で、住職が首を吊っていたことや、2年前にも僧侶が同じように首を吊っていたことから、霧天狗の仕業かと思われましたが、

水を使ったトリックで人間によって起こされた事件だとわかりました。

2年前の事件では、住職が僧侶を殺害し、同じトリックで被害者の弟である僧侶が、住職に復讐したというものでした。

54巻にも、お寺、住職や僧侶が出てくる事件がありますが、魔物絡みではないため、省略いたします。今後の考察で関係しそうであれば、また触れたいと思います。

さて、この霧天狗伝説殺人事件と、今回の事件を比較してみると、同じように反省部屋で事件が起こったことになります。

部屋の構造としては、霧天狗の事件の時ほど、天井が高くありません。

また、霧天狗では夜中に殺人が行われて、翌日吊るされた住職に気付いたわけですが、

今回の事件では、5日前に折檻部屋で勘哲が消えたことを一度は認識しているため、一旦どこかに遺体が隠されていた、あるいはギリギリまで生きていて、発見する直前に殺害された可能性があります。

どれくらい事前に準備ができて、どれくらい短時間で逃げることができるのかにもよりますが、今回の事件の方が、霧天狗のときよりもリアルタイム性が高く、犯人の逃げ場がなさそうですね。

ただ、おそらく、次回の話では、住職も僧侶も全員同じ折檻部屋に集まってくるはずなので、誰がいつどこにいたのかが争点になってくるはずですね。

また、セリフで比較してみると、霧天狗の事件の際「霧天狗は昔話だから気にすることはない」といって存在を隠そうとしていた住職こそが、2年前の事件の犯人でした。

今回の事件では、僧侶達は紅蓮髑髏の存在を気にしているのに対し、住職は存在を隠そうとしています。

仮説

もしもこの言動が、犯人ならではのものなら、今のところ、次のように仮説を立てておきたいと思います。

過去に、この寺の仏像を盗もうと、訪問してきた人物を、住職が紅蓮髑髏の伝説になぞらえて、森の中で殺害。

しかし、それが今回の被害者である勘哲にバレてしまった、、タイミング良くタバコを隠れて吸っていたことを理由に折檻部屋に閉じ込め、殺害したというものです。

おそらく小五郎のことも眠りの小五郎だと知っていて、消そうとしていると考えられます。そのため、あえて鉄の玉を落として折檻部屋に誘導。

小五郎を気絶させ、折檻部屋のどこか抜け道のような場所に隔離。

小五郎が折檻部屋に入った際の天井は梁が近いのに対し、コナンや平次達が入った際には、少し高くなっているように思えるため、もしかしたら天井が昇降できるようになっており、天井のさらに上に入れるかもしれません。

抜け道に関しては、もしかしたら、小五郎の発言にあった「こんな寺の便所でも最近じゃ洋式なんだねぇ」が伏線になっていて、トイレの改修工事の際に抜け道が作られている可能性も残しておきたいですね。

また、小五郎が折檻部屋に向かった時、階段を登り切ったところにはバケツはないですが、コナンが登り切った時にバケツがあるのが気になりますね。

もしかしたら、これが天井を昇降させるセンサーになっているかもしれません。

その後、釣り竿のようなものを使用して、釣り糸につけた何かを人魂にみせかけ、リールで巻いて回収。

まるで、階段を登っているように見せかけて、コナンや平次が近付いたところで、小五郎を隔離した場所と同じ隠れ場所に逃亡。

という流れを考えています。

問題なのは、行動がギリギリ過ぎて実現可能なのか怪しいところですね。

ただ、人為的なものである可能性が高いことは間違いないです。

折檻部屋の中で突然人魂が現れるのではなく、まるで誘導するように人魂が階段を登り、折檻部屋で消えているためです。

折檻部屋に入る動きをするのであれば、出て行く動きもするのではないでしょうか?

抜け殻を置くために、行きは階段を登るのに、

帰りはそのまま消えるという挙動は、

犯人が誘導したい意思が表れていると考えています。

今のところ過去の事件を例に、犯人を住職と仮置きしており、動機は森での殺人に関与したことがバレたことによる口封じだと考えています。

人魂のトリック

前述の解釈では、釣り竿に人魂の素をつけて、リールを巻いて糸を引き、その動きに合わせて人魂を動かすイメージでしたが、もう2点ほど新しい解釈を紹介します。

人魂に関しては、まず、よく見ると、蘭が人魂を見つけた際、人魂が階段に沿っておらず、アーチのようになっていることがわかります。

ここから、天井から這わされた糸に火の玉が付けられており、右側の人魂から消えるようにしてあったのではないか?と推測を立てることができます。

右側から火が消えることによって、左側に人魂が動いているように、折檻部屋に入っているように見えないでしょうか?

つまり、釣り竿を引くと、犯人はギリギリの行動を強いられますが、この方法だと、事前に火をつけておけば良いので、犯行に余裕ができ、わざわざ折檻部屋の中に居なくても良いかもしれません。

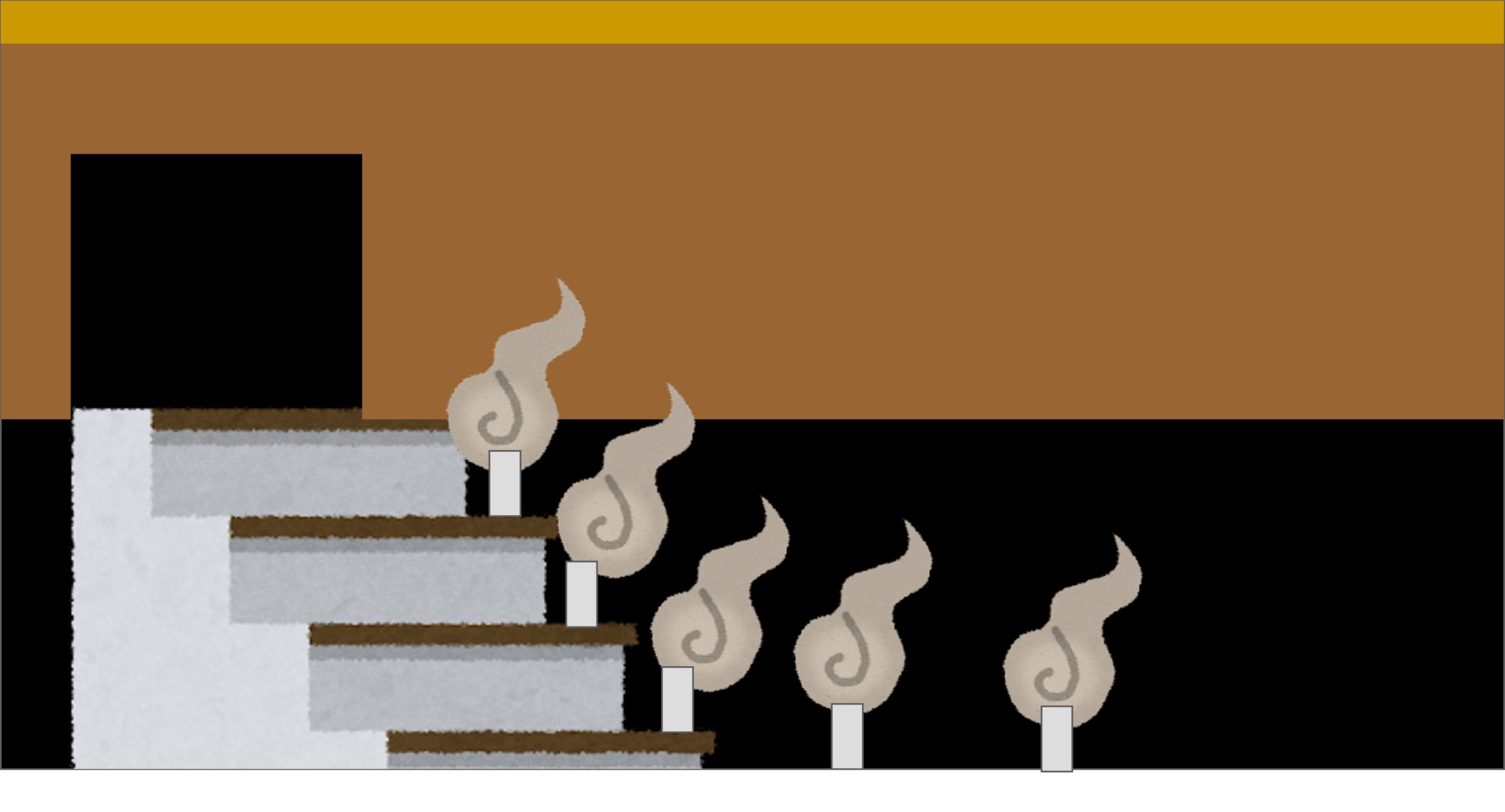

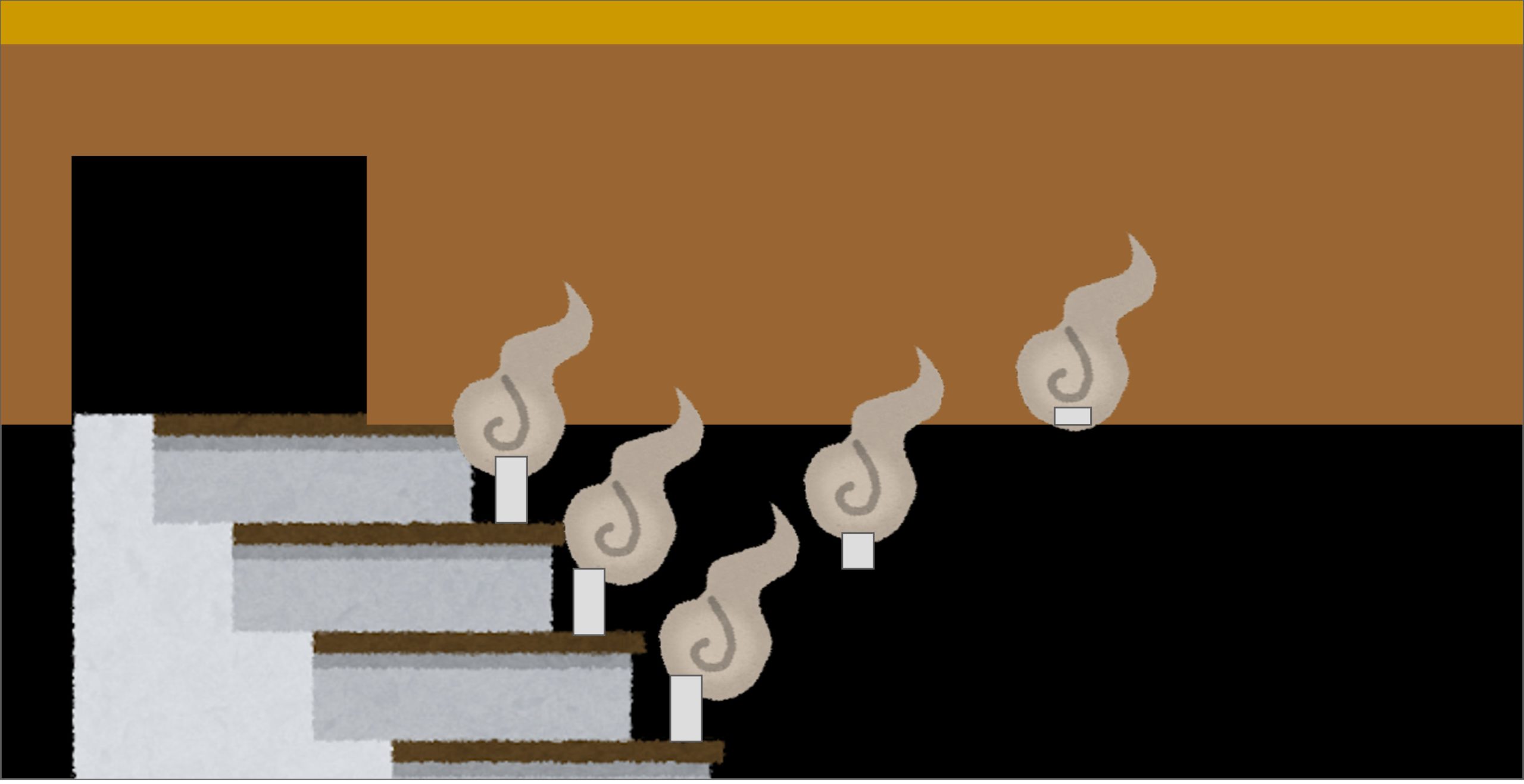

続いて、2点目、アーチ状になっている解釈として、天井から糸を吊り下げているのではなく、階段に筒状にしたティーパックを置いて、蘭から見て右側(階段の下)から燃やすというものです。

階段の何段かおきに、乾いたティーパックを筒状にしたものを置いておき、燃やします。

筒状になったティーパックは、ある程度燃えたところで、上昇気流が生まれ燃えながら浮遊します。そのため、蘭から見て右側(階段下)からティーパックを燃やすことで、階段下から順番に燃えたティーパックが浮遊していきます。

ある場面を切り取ると、まるでアーチ状になっているように見えるというものです。

この解釈だと、犯人はティーパックを用意できる人物ということになるため、怪しいのはお茶を用意していた賢哲となります。

もちろん、このお寺がティーパックを使用していなければ通用しないかもしれませんが、一考の価値はあると思います。

また、メモを読んでいただければと思います。